新築やリフォームで「無垢フローリングにしたいが、価格が……」とお悩みの方がいらっしゃるかもしれません。無垢フローリングは天然木ならではの温もりや質感が魅力ですが、合板などを用いた複合フローリングと比較すれば高価になりがちです。

【目次】

無垢フローリングと複合(合板)の価格を比較すると? そもそも無垢って何? 無垢材の基礎知識 無垢フローリングならではの魅力・メリットは? 天然の木材ならではの1枚1枚で異なる自然な木目や色合い 手触り、肌触りが心地よく自然な温もりが感じられる 湿度を一定に保つ調湿効果があり室内が快適に 無垢フローリングにデメリットってあるの? 色、艶、木目などの経年変化が起こりやすい 傷や汚れがつきやすく手入れやメンテナンスが必要 伸縮性があるため反りや隙間ができることがある 無垢フローリングの価格相場を決める要素は? 樹の種類:代表的な無垢材の平米単価の目安 オーク(楢) チーク バーチ(樺) パイン メープル ヒノキ(桧・檜) ウォールナット その他の代表的な無垢材 グレード(等級):木材の節や変色部分が少ないほど高価 規格:幅広で厚みがあり、尺が長いほど高価 仕上げ(塗装):オイル、ウレタンなどの塗料も価格要素 加工・用途・機能性:床暖房対応や防音性能なども価格に影響 無垢フローリングは高いのか? 他の床材と比較すると? 無垢以外の床材(複合フローリング)の特徴と価格相場 挽板(挽き板)フローリング 突板(突き板)フローリング 化粧シートフローリング 無垢フローリングの施工費用は高めになる 無垢フローリングはメンテナンスは必要だが耐用年数は長い まとめ:総合的に考えると「無垢だから高い」は誤解

「無垢フローリングは高い」というイメージがあるかもしれませんが、実際のところ、複合(合板)フローリングと、どのくらいの価格差があるのでしょうか?

無垢材は 樹の種類 やグレード(等級)などで価格が大きく異なり ます 。 ここで は無垢材の中でもポピュラーな杉無垢材を例にとって比較してみましょう。

杉(スギ)は柔らかく肌触りが良いことが特徴で、国内の流通量が多く、住宅用床材として人気があります。無垢材の中では価格は低〜中程度で、平米(㎡)あたりの単価は一般に6,000〜20,000円程度です。

一方、複合フローリングにはいくつか種類があります。表面がプリントシートの「化粧シート」タイプ、薄い天然木を貼った「突板」タイプ、より厚い天然木を貼った「挽板」タイプが代表的です。

以下の表は、6畳(約10㎡)の部屋でそれぞれの床材を全面張り替えした場合の価格を比較したものです。

杉無垢フローリングと複合フローリングの価格比較

床材

平米単価

6畳を張り替えた場合(材料費のみ)

杉無垢

6,000〜20,000円程度

約6万〜20万円程度

化粧シート

3,000〜8,000円程度

約3万〜8万円程度

突板

6,000〜12,000円程度

約6万〜12万円程度

挽板

8,000〜15,000円程度

約8万〜15万円程度

※施工の費用は別途

複合フローリングの中で最も安い化粧シートと比較すると、杉無垢の価格は2倍程度になりますが、複合フローリングの中でも高価な挽板と比較すると、じつはそれほど大きく変わりません。

無垢フローリングの色合い 無垢材とは、天然の木からそのまま切り出した一枚板のことです。 その無垢材をフローリング加工を施し、床材として使用するのが、無垢フローリングです。

木の持つ自然な風合いや質感を活かし、長く使うほどに味わいが増していく特徴があります。オーク、チーク、ヒノキなど、さまざまな樹種から選ぶことができ、それぞれが独特の木目や色合いを持っています。 色味も樹種によってナチュラル(明るい茶系)、ダーク(黒・濃い茶褐色系)、白系、赤系など、さまざまなものが選べます。

無垢フローリングならではの魅力・メリットは? 無垢フローリングの最大の魅力は、天然木材ならではの上質な質感と耐久性です。表面だけ天然木を貼り付けた複合フローリングとは異なり、無垢フローリングは全体が天然木でできているため、傷がついても表面を研磨すれば再生できます。自然な肌触りや、時間が経つにつれて木目や色合いが変化するのも、無垢材ならではの魅力です。

天然の木材ならではの1枚1枚で異なる自然な木目や色合い

無垢フローリングの色合い 無垢フローリングの特徴として、同じ樹種でも1枚1枚が異なる表情を持っていることが挙げられます。 木目や節が個性となり、一つとして同じものはなく、空間に自然な温かみを与えてくれます。 これは工業製品にはない、天然素材ならではの魅力です。

手触り、肌触りが心地よく自然な温もりが感じられる

無垢フローリングの肌触り

無垢フローリングは、天然の木の質感をそのまま感じられる点も魅力です。素足で歩いたときに心地よい温もりを感じられるのは、無垢フローリングならではです。

また、樹種によっても異なりますが、木材には一定の断熱効果があります。無垢フローリングだけで十分な断熱効果が得られるわけではないにせよ、肌触りのよさと相まって、室内が快適に感じやすい傾向があります。

湿度を一定に保つ調湿効果があり室内が快適に

無垢材には優れた調湿機能があります。室内の湿度が高いときは空気中の水分を吸収し、乾燥時には水分を放出することで、室内の環境を快適に保ちます。この特性により、カビやダニの発生を抑える効果も期待できます。

ってある の? メリットが多い無垢フローリングですが、注意点もあります。以下にご説明します。

色、艶、木目などの経年変化が起こりやすい

無垢フローリングの経年変化 無垢フローリングは天然木を使用しているため、 年月とともに色や艶、木目が変化しやすい特徴があります。 新築当初の鮮やかさや均一さは徐々に薄れ、落ち着いた風合いへと変わっていきます。これは無垢材ならではの味わいでもありますが、当初の見た目を維持したい方にとってはデメリットとなりえます。

傷や汚れがつきやすく手入れやメンテナンスが必要 無垢材の中でもやわらかい樹種は、生活の中で傷や汚れがつきやすい傾向があります。家具の移動や物を落としたことなどが原因で傷が残る場合もあります。定期的な掃除やワックスがけ、オイル塗布といった手入れやメンテナンスを行う必要があります。これらのデメリットを避けるには、硬くて傷がつきにくい樹種を選ぶのも有効です。

伸縮性があるため反りや隙間ができることがある 無垢材は湿度や温度の影響を受けて、若干の伸縮をしています。その結果、反りや膨張、あるいは隙間が生じることがあります。適切な施工を行っても完全には防げない場合があります。 ただし、これらは無垢材の自然な特性であり、適切な管理を行えば長い期間にわたって美しい状態を保つことができます。

無垢フローリングの価格は、樹種の選択から加工方法、仕上げまで、様々な要素によって大きく変動します。一般的に平米(㎡)あたり10,000円から50,000円程度の価格帯となりますが、選択する材料や仕様によってはさらに高額になることもあります。価格を決める主な要素について、詳しく見ていきましょう。

樹の種類:代表的な無垢材の平米単価の目安 一言に無垢フローリングと言っても、樹種によって価格帯には大きな違いがあります。 スギやヒノキなど国産、輸入品のパインなどの針葉樹は比較的手頃なのに対し、ウォールナットやチークなどの広葉樹の輸入材は高価になる傾向があります。

「銘木」と呼ばれるような希少価値の高い樹、国産材でも奈良県産「吉野スギ」や三重県産「尾鷲ヒノキ」などのブランド材は高くなる傾向があります。

以下に 代表的な樹種 の価格の目安を紹介しましょう。

オーク(楢) オークは無垢フローリングの定番として人気が高く、1平米あたり 9,000円から35,000円程度が一般的な価格帯です。 硬いので耐久性が高く、落ち着いた木目が特徴で、多くの住宅で採用されています。

チークは高級材として知られ、1平米あたり 8,000円から65,000円ほどの価格となります。 硬くて耐水性に優れ、独特の木目と色合いを持つ高級な材です。

バーチは比較的手頃な価格帯で、1平米あたり 6,000円から25,000円程度 です。明るい色合いと均一な木目が特徴で、北欧インテリアによく使用されます。

パインは無垢材の中では安価な選択肢の一つです。1平米あたり 5,000円から36,000円程度です。や わらかな材質で傷がつきやすい面がありますが、温かみのある雰囲気を演出できます。

メープルは中価格帯で、1平米あたり 7,000円から30,000円ほどです。 明るい色合いが特徴で、硬さもあるので、人気の材です。

ヒノキは日本の伝統的な建材で、1平米あたり 20,000円から35,000円程度です。 防虫・防腐効果があり、独特の香りも魅力です。

ウォールナットは高級材の代表格で、1平米あたり 7,000円から55,000円ほどです。 深い色合いと美しい木目が特徴で、高級感のある空間を演出できます。

その他の代表的な無垢材

樹種

価格の目安(㎡あたり)

スギ(杉)

3000円台~

サクラ(桜)

6000円台~

アカシア

6000円台~

クリ(栗)

8000円台~

マホガニー

9,000円台~

カリン

10,000円台~

関連記事→ 樹種についてさらに知りたい方はこちら

グレード(等級):木材の節や変色部分が少ないほど高価 ラスティック調の無垢フローリング 無垢材のグレードは、節や色むら、木目の均一性などによって決まります。一般に高級グレードは節がほとんどなく、木目が均一で美しいため、通常のグレードと比べて1.5倍から2倍ほど高価になります。ただし近年では、あえて節や色むらのあるナチュラルな風合いを活かした 「ラスティック」 調の無垢材も人気です。

節の入り方には「上小節・小節・生節」など、木目の種類には「板目・柾目」といった専門的な用語が使われ、 一般の方には難しいものです。カタログやサンプルを見て、雰囲気を確認されると良いでしょう。

関連記事→ 無垢材の節についてさらに知りたい方はこちら

規格:幅広で厚みがあり、尺が長いほど高価 無垢材の幅(巾)、厚み、長さなど寸法の規格は価格に大きく影響します。

一般的な幅90mmに対し、120〜150mm以上の幅広のタイプは高価になります。

厚みについては、一般的な15mmに対し、20mm以上の厚い板になると価格が高くなります。反対に、厚みが10mmや12mmと薄い板もあり、合板フローリングからのリフォームやリノベーションによく用いられますが、薄いからといって安いわけではありません。

板の継ぎ方によっても価格は変わります。フローリング材は、複数の板を縦に継いで作る「ユニ加工」や「乱尺」という規格が一般的ですが、縦に継ぎ目のない一枚板で作られた物は「ソリッド材」と呼び、これは高価になります。

仕上げ(塗装):オイル、ウレタンなどの塗料も価格要素 表面仕上げの種類によっても価格は変動します。蜜蝋などを用いた自然塗料のオイル仕上げは、塗料の費用と塗装の手間がかかるため、ウレタン塗装と比べて15%から20%ほど高価になります。ただし、これらの自然塗料は後々のメンテナンス性に優れているため、長期的に見ると経済的な選択となる可能性もあります。 木目の年輪を際立たせる「浮造り」などの特殊な処理を施す場合は、さらに価格が高くなります。

加工・用途・機能性:床暖房対応や防音性能なども価格に影響 ヘリンボーン張り無垢フローリング フローリング材の加工方法や施工方法によっても価格は変わります。

例えば前者では、板を連結するための接合部を短手方向(幅方向)にも設けた エンドマッチ加工 が施されていると、より美しい仕上がりになります。一般的に、購入価格は高くなりがちですが、当社の無垢フローリングはエンドマッチ加工が標準です。 また、後者の例として、床材をV字になるように並べて貼り付けるヘリンボーン張りがあります。ヘリンボーン張りはおしゃれな印象になる一方、ヘリンボーン専用加工となるため購入価格は高くなりがちで、施工単価は高めになります。

他方、床暖房対応の無垢フローリングは、特殊な乾燥や加工が必要なため、通常品と比べて20 ~30 %ほど価格が上がります。マンション用に防音性能を高めた遮音等級LL45・ΔLL(Ⅰ)-4仕様にした場合も追加費用が発生します。

また、無垢材を羽目板やパネリングのように壁や天井に使うケースもあり、用途は多様です。

これらの加工や処理は初期のコストはかかりますが、快適さや耐久性が増し、長期的に暮らしやすい環境を実現します。

無垢フローリングの選択においては、初期のコストだけでなく、使用年数や維持・管理のしやすさも考慮に入れる必要があります。

商品価格についてさらに知りたい方はこちら

各種の無垢フローリング材を実際に見られるショールームはこちら

無料サンプルをご希望のかたはこちら

無垢フローリングは高いのか? 他の床材と比較すると? フローリング床材には、無垢材のほかにもさまざまな物があります。ここでは、他の床材との比較もしながら、無垢フローリングの価格と価値について、詳しく見ていきましょう。

無垢以外の床材(複合フローリング)の特徴と価格相場 フローリングに用いられる床材には、木材を加工して作られた物や、木目を表現した印刷シートを貼った物などがあります。そうした床材を「複合フローリング」や「合板フローリング」と呼びますが、代表的な物を紹介しましょう。

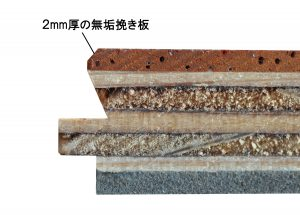

挽板(挽き板)フローリング

挽き板フローリング 挽板フローリングは、合板の表面に2〜4mm程度の天然の木材を張り付けた床材です。無垢材に近い木目と質感を持ちながら、 寸法安定性を高くできるのが 特徴です。オークやメープル、ウォールナットなどの高級材でも、平米あたり8,000円〜15,000円程度で購入できます。床暖房との相性も良く、施工しやすいのもメリットです。

突板(突き板)フローリング 突板フローリング 突板は0.2〜0.3mm程度の非常に薄い天然木材の化粧板を合板に張り付けた床材です。挽板よりもさらに安く、平米あたり6,000円〜12,000円程度が一般的です。木目は自然な仕上がりで収縮や反り・割れのリスクも少ないですが、傷がついた際の補修は難しく、張り替えが必要になることもあります。

化粧シートフローリング 化粧シートフローリングは、木目を印刷したシートを基材に張り付けた最も安価な床材です。近年は印刷技術が良くなり、見た目は本物の木材のように見えますが、やはり天然木特有の質感とは異なります。価格は平米あたり3,000円〜8,000円程度です。 関連記事→ 見た目は同じ?突き板と挽き板と無垢板フローリングの違い|耐久性・質感・選び方

無垢フローリングの施工費用は高めになる 無垢フローリングの施工には、木の収縮を抑えるなどの専門的な知識と技術が必要です。そのため、 施工費用は他の床材と比べて高めになります。 突板や挽板などの複合フローリングの施工費用は平米当たり3,000〜5,000円程度ですが、無垢フローリングの場合は5,000〜8,000円程度が一般的です。

無垢フローリングはメンテナンスは必要だが耐用年数は長い 無垢フローリングは適切なメンテナンスを行えば、30年以上使用できます。表面の傷は研磨して塗装し直せば、新品同様になります。オイルや蜜蝋 ワックス での定期的なメンテナンスは必要ですが、経年変化によって味わいが増すのも魅力です。長期的に見れば、張り替えの必要が少ないため、総コストは他の床材と比べても高くない場合もあります。

このように、無垢フローリングは初期のコストは高めですが、長期的に見ると、その価値は十分にあると言えるでしょう。自然素材ならではの風合いと耐久性を重視する方には、おすすめの選択肢となります。

まとめ:総合的に考えると「無垢だから高い」は誤解 無垢フローリングは、初期費用だけを見ると他の床材より高額に感じるかもしれません。しかし、樹種や規格、加工の方法などの選び方によってコストを抑えることも可能です。また、耐久性や修繕のしやすさには大きなメリットがあり、長期的に見ると、必ずしも一概に「高い」とは言えません。 ワックス での表面の処理もDIYでできることが多いため、メンテナンス費用を抑えられます。修繕しやすいのは、長期的なコストを抑えることにもなります。

肌触りが良いことや天然の木ならではの調湿効果など、住居の環境を改善する点にも注目です。

さまざまな魅力やメリットのある無垢フローリングは、家づくりにおいて、おすすめできる選択肢の一つです。施工時のコスト以上の満足感を得られる可能性も高いと言えるでしょう。