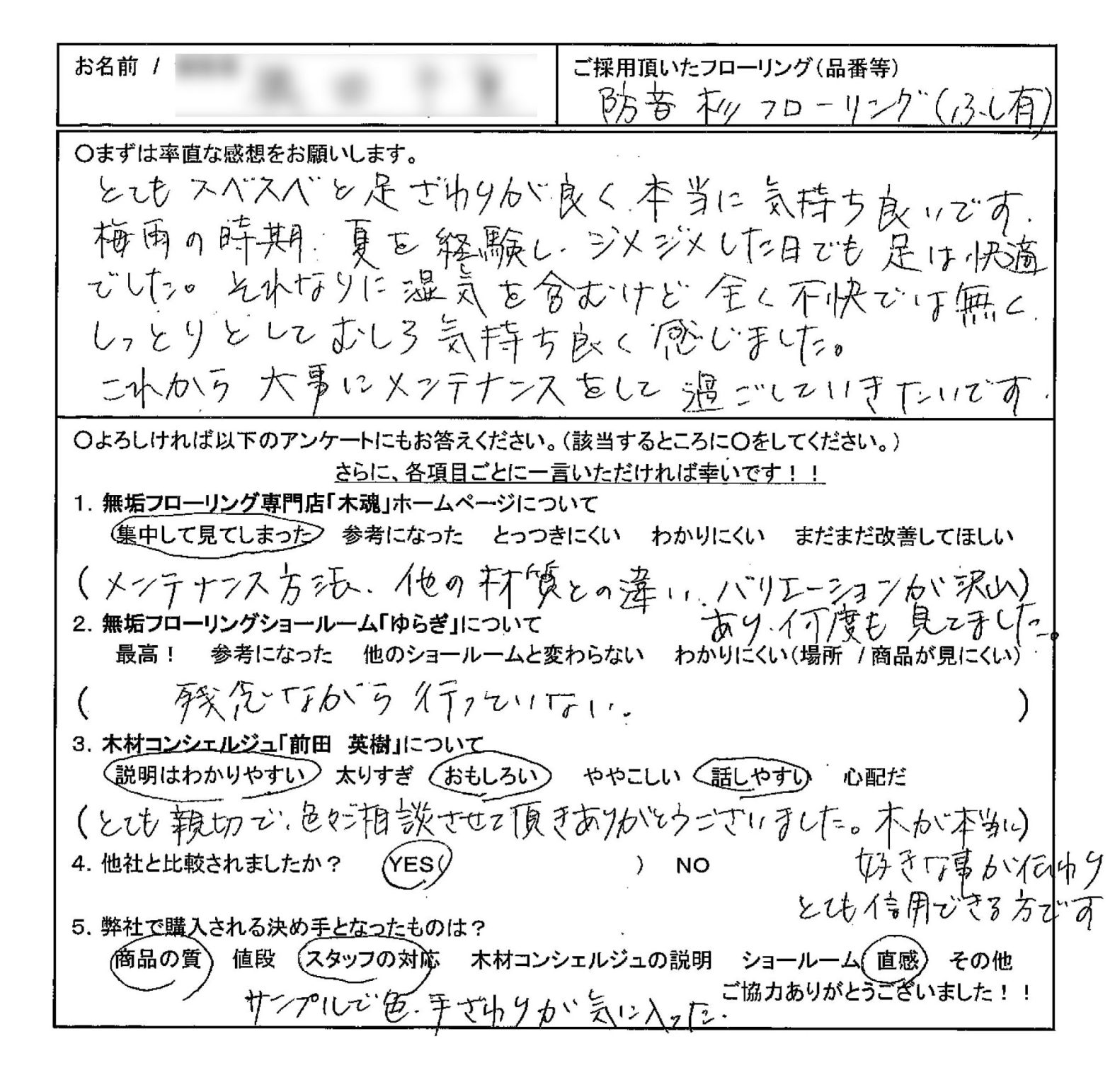

ご採用いただいた無垢フローリング 木魂防音無垢フローリング 伊予杉 LLIS-09

〇まずは率直な感想をお願いします。

とてもスベスベと足ざわりが良く本当に気持ち良いです。

梅雨の時期、夏を経験し、ジメジメした日でも足は快適

でした。それなりに湿気を含むけど全く不快では無く

しっとりとしてむしろ気持ちよく感じました。

これから大事にメンテナンスをして過ごしていきたいです。

1、無垢フローリング専門店「木魂」ホームページについて

・集中して見てしまった

メンテナンス方法、他の材質との違い、

バリエーションが沢山あり何度も見てしまいました。

2、無垢フローリングショールームゆらぎについて

残念ながら行っていない…

3、木材コンシェルジュ前田英樹について

・説明はわかりやすい ・おもしろい ・話しやすい

(とても親切で色々ご相談させて頂きありがとうございました。

木が本当に好きなことが伝わりとても信用できる方です。)

4、他社と比較されましたか?

・Yes

5、弊社で購入される決め手となったものは?

商品の質、スタッフの対応、直感

(サンプルで色、手触りが気に入った)