体育科教育2015年10月号 音が決め手のモノ

おもしろい記事が載っています。

剣道場には様々な音や声が入り交ります。

練習の始まりを示す太鼓の音や、無数の竹刀が交わり合う音、さらには、「ター!」「ウォー!」といった威勢のよいかけ声、打突の際の力強い踏込によって床板の音も響き渡ります。

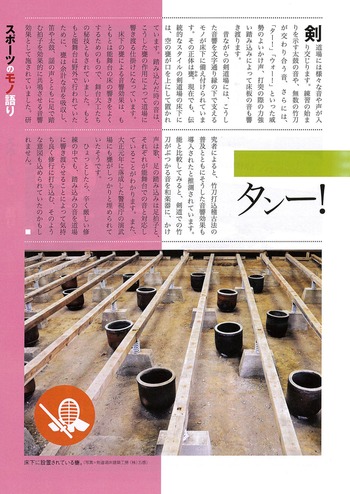

昔ながらの剣道場には、こうした音響を文字通り縁の下で支えるモノが床下に備え付けられています。

その正体は甕(かめ)。

現在でも、伝統的なスタイルの剣道場の床下には、空の甕が口を上にして置かれいます。

踏み込んだ時の音は、こうした甕の作用によって道場に響き渡る仕掛けになっています。

床下の甕による音響効果は、もともとは能舞台の床の響きをよくするためのもので、舞台大工たちの秘技ともされていました。

もともと能舞台は野外で行われていたために、甕は余計な音を吸収し、笛や太鼓、謡の声とともに足で踏む拍子を効果的に共鳴させる音響効果として施されていました。

研究者によると、竹刀打込稽古法の普及とともにそうした音響効果も導入されたと推測されています。

能と比較してみると、剣道での竹刀がぶつかる音を和楽器に、かけ声は歌、足の踏込は足拍子と、それぞれが能舞台での音と対応していることがわかります。

また、大正元年に落成した警視庁の演舞場にも甕がしっかりと埋められていたそうです。

ひょっとしたら、辛く厳しい修行の中でも、踏み込みの音を道場に響き渡らせることによって気持ちよく修行に打ち込む、そのような意図も込められていたのかもしれません。

Q. 剣道場の床下にある「音響を支えるモノ」の正体は何ですか?

伝統的なスタイルの剣道場では、床下に「空の甕(かめ)」が口を上にして置かれています。これが踏み込み時の衝撃音を共鳴させ、道場全体に音を響き渡らせる役割を担っています。

Q. 床下に甕(かめ)を置く仕組みはどこから伝わったものですか?

もともとは「能舞台」の床の響きを良くするための工夫で、舞台大工たちの秘技とされていました。野外で行われていた能において、足拍子を効果的に共鳴させるための知恵が剣道場にも導入されたと考えられています。

Q. 甕(かめ)には音を響かせる以外にどのような効果がありますか?

音を共鳴させるだけでなく、「余計な音を吸収する」という吸音・調音の効果も備えています。これにより、竹刀の音、掛け声、足拍子が調和した神聖な響きが生まれます。

Q. 剣道の音と「能」の構成にはどのような共通点があるのですか?

竹刀がぶつかる音は和楽器、威勢の良い掛け声は歌(謡)、力強い踏み込みは足拍子に対応していると言えます。剣道場の音響は、まさに伝統芸能のような様式美を備えているのです。

Q. なぜ厳しい修行の場である道場に、こうした音の仕掛けがあるのですか?

踏み込みの音を道場に響き渡らせることで、「気持ちよく修行に打ち込む」という意図も込められていたのではないかと推測されます。音は剣士の精神面にも大きな影響を与える重要な要素です。